KC

LiPo

Balancer

Testbericht von Gerd Giese auf

www.elektromodellflug.de

Elektromodellflug

|

KC LiPo Balancer

|

|

Testbericht von Gerd Giese auf |

|

Einsatz Beim Laden mehrzelliger Lithium Polymer Akkus besteht die Gefahr, dass einzelne Zellen durch einen unterschiedlichen Ladezustand überladen werden. Es gibt verschiedenen Möglichkeiten, dies zu verhindern. Eine Möglichkeit ist, dass die Spannung einer schon vollen Zelle begrenzt wird. Genau das macht ein Balancer. Dazu muss immer eine LiPo Balancer Stufe zu einer Zelle parallel geschaltet werden. Beim Begrenzen der Spannung fließt der Ladestrom nicht in den Akku, sondern in den Balancer und wird in Wärme umgesetzt.

|

|

Belastbarkeit Der angegebene Strom von 2 Ampere sollte normalerweise der maximale

Ladestrom sein. Bis 2 Ampere Strom, die in den Balancer und nicht in den

Akku fließen, hält der Balancer die Spannung konstant. Ob bei diesem

maximalen Strom noch ein sinnvoller Betrieb möglich ist, hängt davon ab, wie

viele Stufen gleichzeitig mit hohem Strom arbeiten und wie gut die

Verkabelung ist (siehe weiter unten). Wenn nur eine Stufe arbeitet

funktioniert der Balancer bei diesem Strom über längere Zeit einwandfrei.

Bei mehreren aktiven Stufen ist der maximale Dauerstrom 1-1,5 A. |

|

|

Sicherheitshinweis Der Balancer schützt einzelne Zellen und den ganzen Akkupack vor dem Überladen, vermindert somit die Gefahr beim Ladevorgang erheblich. Aber trotzdem sollten Akkus nie unbeaufsichtigt geladen werden! Die Sicherheitshinweise der Akku Hersteller sind zu befolgen. Der Nachbau und Betrieb dieser Schaltung sollte mit großer Sorgfalt geschehen. Beim Betrieb des Balancer immer auf korrekten Anschluss achten und Verpolungssichere Steckverbindungen verwenden. Der Nachbau und Betrieb erfolgt auf eigenen Gefahr. |

|

|

Abgleich Der fertige LiPo Balancer ist schon auf 4,21V abgeglichen, um den Akku

beim Laden zu schützen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, kann es nötig

sein, den LiPo Balancer auf das vorhandene Ladegerät abzugleichen. Der Grund:

Ist die Regelspannung etwas zu hoch eingestellt, wird der Akku zwar vor

Beschädigung geschützt, aber die Zellen können immer noch minimal von

einander abweichen. Ist die Regelspannung zu niedrig eingestellt, wird das

Ladegerät nicht abschalten und den Ladestrom herunterregeln. Der Ladestrom

fließt bei vollem Akku komplett in den Balancer und wird in Wärme umgesetzt.

Bei einem

anschließenden Test am Ladegerät sollten die gelben LED’s nicht leuchten,

bzw. es sollte mindestens eine gelbe LED nicht leuchten, wenn der Akku nicht

ausgeglichen ist. Wenn alle gelben LED’s leuchten, muss der Abgleich

wiederholt werden. Bei einem anschließenden Test am Ladegerät sollten die gelben LED’s nicht leuchten, bzw. es sollte mindestens eine gelbe LED nicht leuchten, wenn der Akku nicht ausgeglichen ist. Wenn alle gelben LED’s leuchten, muss der Abgleich wiederholt werden.

Der LiPo Balancer sollte ab und zu mal auf die exakte Regelspannung getestet

werden.

Sinnvoll ist das auch nach einem neuen Abgleich, Beschädigung (und Reparatur)

oder Sturz. Die Gesamtspannung des Akku sollte nun etwa der Ladeschlussspannung des Ladegerät kurz vor Ladeschluss plus ca. 0.01 V pro Zelle entsprechen. Die sollte mit dem vorhandenem Multimeter ermittelt werden. Z.B Ladeschlussspannung 12,60 V, wenn jetzt 12,63 V gemessen werden ist es OK. Nun die Spannung aller drei Stufen messen. Zeigen alle Stufen auf 0,01 V genau die gleiche Spannung an, ist der Balancer noch korrekt abgeglichen. Weicht eine Stufe ab oder ist die Gesamtspannung des Akku höher oder niedriger als erwartet, muss der Balancer neu abgeglichen werden. |

|

Schutzmaßnahmen / LED Anzeige Grüne LED

Gelbe LED

Rote LED

Sicherung

Temperatur FAQ Warum wird der LiPo Balancer bei jedem Ladevorgang sehr warm?

Warum leuchten immer alle gelben LED’s, bis auf eine?

Kann ich mit dem 3 Zellen LiPo Balancer auch für 2 Zellen Akkus benutzen?

Warum schaltet mein Ladegerät nicht mehr ab?

Warum leuchtet eine grüne LED nicht mehr?

Warum leuchtet die rote LED bei manchen Akkus?

Kann ich den LiPo Balancer nach dem Laden am Akku lassen?

|

|

Verkabelung Soll der Balancer auch bei hohem Ladestrom betrieben werden, sollte die Verkabelung einen geringen Übergangswiderstand haben. Das ist nötig, damit die Spannung nicht nur am Balancer, sondern auch am Akku konstant gehalten wird. Es sollten dann geeignete Stecker mit höherer Belastbarkeit und kurze Kabeln mit möglichst 0,5 mm² oder mehr Querschnitt eingesetzt werden. |

|

|

|

Poly-Quest

|

| Tanic | |

|

|

|

|

|

Diese Verkabelung sollte nur eingesetzt werden, wenn im Akku auch nur eine Buchse vorhanden ist. Also nicht so, wie auf dem Bild zu sehen ist. Dann werden Plus und Minus mit 4mm Stecker/Buchse in das Ladekabel eingeschleust. Bei Akkus mit drei BEC Steckern sollten auch an den Balancer drei BEC Stecker angeschlossen werden, da bei der Kombination auf dem Bild die Kabel auch schnell mal falsch angeschlossen werden können Wird ein Akku für den Balancer auf dem Bild umgebaut, dann reicht bei drei Zellen Akkus auch eine BEC Buchse

|

|

|

Adapter Für kleine Slowfly Akkus lässt sich auch ein Adapter Kabel bauen. Die BEC Buchse für den Balancer, der rote 2mm Stecker/Buchse wird in das Ladekabel eingeschleust und der kleine, blaue Stecker wird in die kleine Buchse zuwischen den Akkus Anschlusskabeln gesteckt.

|

|

Stecker Diese Platinenstecker, die es als 2er, 3er 5er usw. gibt, sind sehr preiswert und es gibt sie in fast jedem Elektronik Handel. Z.B. die 2er Stecker und Buchse kosten bei Reichelt nur ca. 20 Cent. Sie sind aber nicht kompatibel zu den Tanic oder Poly-Quest Akkus. Der linke Teil wird mit möglichst kurzen Kabeln in den Akku eingebaut und das rechte Teil lässt sich leicht mit möglichst dickem Kabel mit dem Balancer verbinden |

|

|

|

|

Weitere Anschlussmöglichkeiten werde ich hier veröffentlichen, Bilder und Vorschläge sind gerne willkommen.

Schaltplan

|

|

|

|

|

Bei der Veröffentlichung in der Zeitschrift elektroModell 3/2005 hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Im Schaltbild sind die Ausgänge der Operationsverstärker falsch nummeriert. Ausgang von IC1B ist Pin 7 und Ausgang von IC1A ist Pin 1. Rechts im Bild ist der korrigierte Schaltbild Ausschnitt. Wenn die Platine nach dem Bestückungsplan oder den Abbildungen aufgebaut wurde, gab es aber keine Probleme. |

|

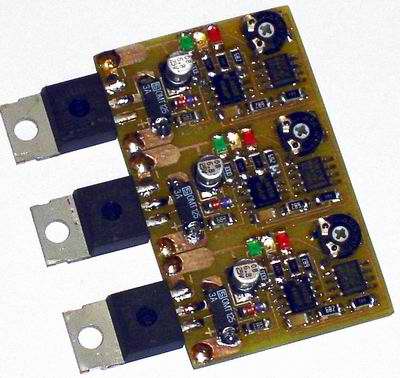

Platine

|

Die Platine wird hier nur klein dargestellt. Mit der rechten Maustaste anklicken und mit speichern unter abspeichern und im Grafik Programm bearbeiten. Das Layout muss gespiegelt werden in dann mit 29x19mm pro Stufe ausdrucken |

Platine und Bestückungsplan müssen angespeichert (rechte Maustaste -> speichern unter) und im Grafik Programm angezeigt werden |

Die industriell gefertigte Platine können bei Milan Lulic und bei mir fertig bezogen werden. Außerdem versende ich auch Bausätze und in kleinen Stückzahlen auch bestückte und getestete Platinen sowie auch mal einen komplett fertig gestellten Balancer |

|

|

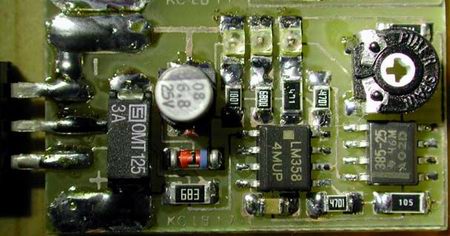

Die Bestückung: Beim Bestücken der Platine verzinne ich erstmal von jedem Bauteil ein Lötpad. Dann werden mit Pinzette und Lötkolben alle flachen Bauteile, bis auf die Diode, bestückt und im zweiten Durchgang komplett verlötet. Danach in der Reihenfolge IC's, der Becher Elko, Diode und Sicherung |

|

Die Bestückung ist hier zu erkennen, nur das Spindelpoti sollte liegend eingelötet werden. |

|

|

Liegend lässt sich alles gut einschrumpfen und ergib eine mechanisch sehr gute Lösung |

|

|

Beim Umbiegen etwas Abstand lassen, da das Spindelpoti auf dem IC liegen muss. Mit einer Pinzette geht es sehr einfach. Die zwei äußeren Pins sollten vor dem Einlöten etwas gekürzt werden, damit sie nicht gegen die Pins vom IC kommen |

Unter dem Spindelpoti kann man erkennen, dass die Anschlussbeinchen Abstand zu den IC Pins hat. Bitte nach dem Einlöten kontrollieren. |

|

|

|

| Hier noch die Bestückung der alten Platine. An der Lage der

Bauteile hat sich aber nichts geändert.

Nach dem Bestücken die Platine noch mal auf Kurzschlüsse, Lötzinnperlen und kalte oder schlechte Lötstellen überprüfen. Dann die Transistorbeinchen auf ca. 2-3 mm kürzen und verlöten. Fertig zum prüfen und justieren. |

|

Inbetriebnahme: Zur Inbetriebnahme sollte der Balancer an ein Labornetzteil mit Strombegrenzung angeschlossen werden. Wenn das nicht vorhanden ist, geht auch jede andere Stromquelle, wie z.B. auch ein Akku, wobei dann in die Zuleitung eine kleine Glühbirne geschaltet werden muss.

Nun sollten die grüne und gelbe LED leichten. Jetzt kann auf der Platine an den Lötstellen der Anschlusskabel eine Spannung zwischen 4V und 4,3V gemessen werden. Die Spannung kann jetzt schon auf den gewünschten Wert eingestellt werden, siehe Abgleichanleitung weiter oben

|

|

|

Hier noch die aktualisierte Bestellliste von Reichelt Elektronik

| Part | Value | Reichelt Bestell Nr. | Preis | Part | Value | Reichelt Bestell Nr. | Preis | |

| C1 | 100n | X7R-G1206 100N | 0,05 | R1 | 1k | SMD 1/4W 1,0K | 0,1 | |

| C2 | 6,8u | SMD ELKO 6,8/16 | 0,09 | R2 | 470 | SMD 1/4W 470 | 0,1 | |

| oder | Tantal 6,8u | SMD TAN. 6,8/20 | 0,61 | R3 | 120k | SMD-0805 120K | 0,1 | |

| D1 | BAT48 | BAT 48 SMD | 0,14 | R4 | 68k | SMD 1/4W 68K | 0,1 | |

| F1 | 3A | OMT 125 3,0A | 0,45 | R5 | 4,7k | SMD 1/4W 4,7K | 0,1 | |

| IC1 | LM358D | LM 358 SMD | 0,12 | R8 | 4,7k | SMD 1/4W 4,7K | 0,1 | |

| U$1 | LM385SO08 2,5 | LM 385 D2,5 | 0,28 | R9 | 1M | SMD 1/4W 1,0M | 0,1 | |

| LED1 | Power Grün | SMD-LED 1206K GN | 0,14 | R10 | 470 | SMD 1/4W 470 | 0,1 | |

| LED2 | Active Gelb | SMD-LED 1206K GE | 0,14 | Isoliernippel | IB 2 | 0,05 | ||

| LED3 | Fehler Rot | SMD-LED 1206K RT | 0,14 | Glimmersch. | GLIMMER TO 220 | 0,05 | ||

| Q1 | BTS141 | BTS 141 | 2,6 | . | ||||

| R6 | 10k | PT 6-L 10K | 0,21 | oder | Spindelpoti | 10k | 64Z-10k | 0,72 |

Dazu kommen noch die Platine, ein Kühlblech aus ca. 2-3mm dickem Alu, und Schrumpfschlauch. Die industriell gefertigte Platine können bei Milan Lulic und bei mir fertig bezogen werden. Außerdem versende ich auch Bausätze, die außer Steckern alle notwendigen Teile enthalten In kleinen Stückzahlen verschicke ich auch bestückte und getestete Platinen sowie auch mal einen komplett fertig gestellten Balancer

Aufbau/Umbau

|

|

Kühlblech: Das vorgeschlagene Kühlblech mit ca. 6x10 cm für den 3er Balancer bis 9x12 cm für den 5er Balancer hält bei der oben genannten Belastung die Transistoren schon recht lange kühl, so dass der interne Temperaturschutz nicht anspricht. Wird der Balancer aber oft mit sehr hohen Ladeströmen und parallel geschalten Akkus Packs eingesetzt, kann es sinnvoll sein, das Kühlblech zu vergrößern oder durch einen größeren Kühlkörper zu ersetzen. Dann hält der Balancer auch über längere Zeit Ströme über 2 A aus. Notwendig ist es nicht, erhöht aber die Sicherheitsreserven bei höheren Ladeströmen und besonders auch bei Akkus mit parallel geschalteten Zellen. Einschrumpfen: Wird der Balancer neu eingeschrumpft, sollte er auf jeden Fall überprüft und wenn nötig, neu abgeglichen werden. Siehe Abgleich. Um alle Bauteile sicher abzudecken sollte der Schrumpfschlauch auf beiden Seiten etwa 1-1,5 cm länger sein, als die Platine bzw. Transistoren, da er sich beim Schrumpfen in der Mitte weit zurück zieht. Bei 4 oder 5 Stufen muss der Schlauch vor dem Schrumpfen noch länger sein. Nach dem Schrumpfen sollte er dann aber auch etwas gekürzt werden, da er sonnst fast das ganze Kühlblech abdeckt. In den Schumpfschlauch müssen einige, kleine Fenster rein. Am einfachsten geht es mit einem erhitzten Stück Rohr. Es sollte aber vorne etwas geschärft werden, z.B. mit Akkuschrauber am Schleifbock oder Schleifpapier. Ist schnell gemacht und geht einfacher, als kleine Fenster mit dem Cutter rein zu schneiden. Beim Poti muss natürlich sehr vorsichtig und möglichst schnell gearbeitet werden.

|

Isolation der Transistoren: Bei der Montage der Transistoren auf dem Kühlkörper müssen Glimmerscheibe und Isoliernippel verwendet werden. Nach der Montage unbedingt mit einem Ohmmeter überprüfen, dass wirklich keine Verbindung zwischen Transistorgehäuse und Kühlkörper besteht. Ein Kurzschluss wäre die Folge.

Potentialtrennung zwischen den Balancern: Wenn jede Zelle und Balancer mit einem eigenen Steckerpaar verbunden werden, wie z.B. Tanic Packs mit BEC Steckern, dann muss sichergestellt sein, dass auf der Platine zwischen den Balancern an den Lötkontakten der Kabel keine Verbindung besteht.

Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schick mir eine Kurznachricht oder besser eine E-Mail Karsten Camlott - Hannover - Stand 17.07.2005 |